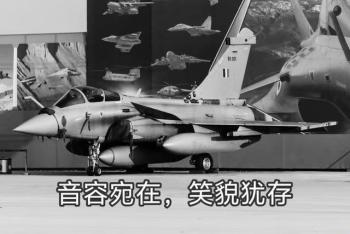

歼10A如何从鸡肋逆袭成空战王牌 老兵焕新辉!自2006年服役至今,歼-10A已经走过了近20个年头。这款曾被称为“中国航空工业里程碑”的战机,如今已被自家兄弟歼-10B、歼-10C全面超越。在这个技术迭代迅速的时代,它仿佛一位被时代抛在身后的老兵,看似注定要黯然退场。

然而,这位“老兵”不仅没有退出舞台,反而在中国空军的序列中持续发光发热。一款曾被质疑“2亿一架太奢侈”的战机,如何在新型号的夹击下逆势翻盘,成为体系化作战中不可或缺的环节?

歼-10A刚服役时,单价高达2亿人民币,一下子造了300多架,当时不少人直呼“太烧钱”。同期俄罗斯苏-27SK出口价才5000万人民币左右,价格差了四倍。后来歼-10C出口到巴基斯坦时,单价只要5500万美元(约合3.5亿人民币),这让人觉得我们自己买贵了。

但首批装备的高溢价现象其实有其逻辑。歼-10A作为我国首款完全自主研制的第三代战斗机,每一分钱都包含了从0到1的艰难突破。研发周期长达18年,投入超过300亿元,平摊到300架战机上,每架就要多负担1亿元的“研发税”。那个价格不仅仅是买了一架飞机,更是为中国航空工业买了一张“入场券”。

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的)

头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的)