近期,印度军方对巴基斯坦控制的克什米尔地区发动大规模行动,引发国际关注。此次行动被认为超出传统报复范畴,暗藏更深层的战略意图。莫迪政府选择此时升级冲突,背后反映出其野心与算计。

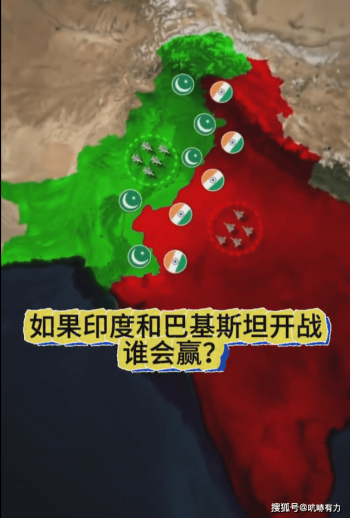

回顾印巴冲突历史,双方近年多以小规模摩擦为主,而此次印度动用先进战机深入巴控区,行动规模和战术都有明显突破。尽管官方称是“反恐回应”,但国际观察家指出,其政治象征意义大于实际军事效果。印度试图通过越境打击,打破边境对峙的微妙平衡,重新确立在南亚的主导地位。

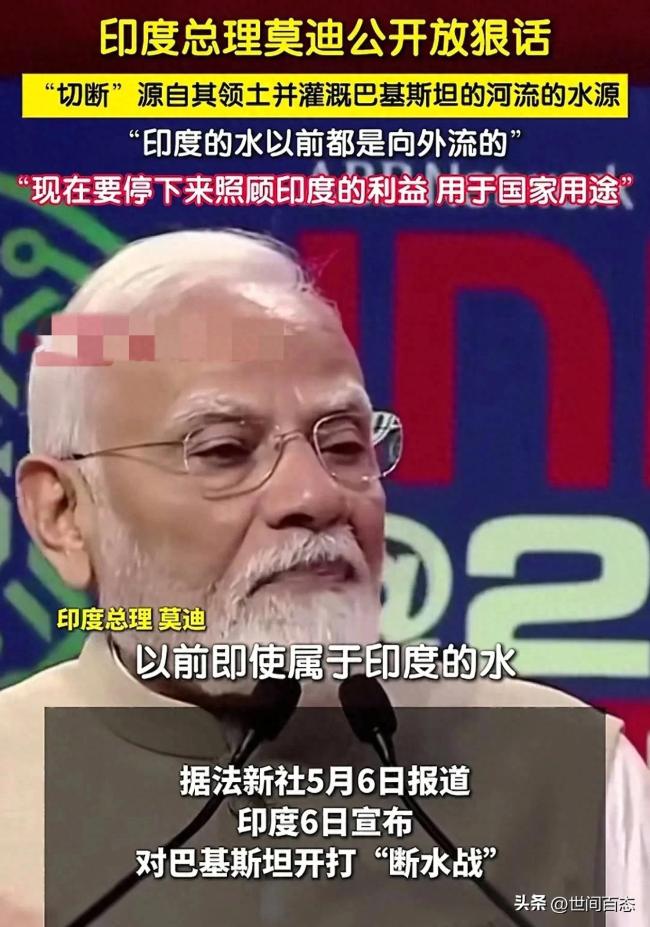

印度大选临近,莫迪所在政党面临挑战。强硬的外交姿态能有效凝聚国内共识。通过塑造“强势领导人”形象,莫迪可以转移民众对经济问题的关注,为选举加分。此外,压制巴基斯坦、威慑周边国家以及配合国际战略也是其目标。持续军事压力可削弱巴在克什米尔的存在,为未来谈判争取主动;向邻国展示军力,巩固“南亚大国”地位;迎合西方印太战略,将巴定性为“问题国家”,换取更多国际支持。然而,这种战略虽能短期提升支持率,却可能引发地区军备竞赛,拖累经济发展。

面对印度行动,巴基斯坦迅速作出反应:空军击落印方战机,俘虏飞行员,展示对等威慑能力;同时展开外交行动,争取国际社会支持,并加速与中亚国家的合作,减少对印依赖。尽管印度军费占优,但巴方依托地形和不对称战术,仍能形成有效牵制。

当前局势已引发多重担忧:大量难民涌入边境,人道主义危机加剧;双方均有核武器,误判可能导致严重后果;作为重要农产品出口国,冲突或影响全球供应链。历史上,印巴曾因边境摩擦升级为全面战争,如今的局势走向值得警惕。

国际社会对冲突普遍呼吁克制,但立场各异。美国偏向印度,持续军售;中国主张对话解决;俄罗斯则平衡与双方关系。联合国虽发声,但缺乏实质性斡旋手段,局势走向仍取决于当事方的政治选择。

印巴冲突本质是复杂历史矛盾的延续,军事手段难以根治问题。莫迪的战略冒险或许能带来短期政治收益,但长期看,唯有对话合作才能实现地区稳定。

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的)

头条今日_全国热点资讯网(头条才是今日你关心的)